Comment faire du cinéma quand on est noir, fauché et sans piston ?

par Pascal Tessaud

Ces trente dernières années ont vu émerger, de façon fulgurante, un nouveau cinéma français issu de l’immigration maghrébine : de véritables stars ont explosé et porté très loin un cinéma à résonnance résolument politique : Jamel Debbouze (Indigènes, Hors-la-loi), Roschy Zem (Vivre au Paradis, Hors-la-loi), Saïd Taghmaoui (La Haine), Sami Bouajila (Bye Bye), Tahar Rahim (Un prophète), Sami Nacéri (Raï, Taxi), Fellag (Le Gône du Chaâba), Leïla Bekhti (Tout ce qui brille), Sabrina Ouazani (L’esquive), Hafsia Herzi (La Graine et le mulet), Zinedine Soualem, Ramzy, Rachida Brakni, etc. Ces stars françaises incontestées ont souvent été révélées par des cinéastes engagés issus de la seconde génération de l’immigration maghrébine, cinéastes qui ont su s’imposer à la critique comme au Box Office : Rachid Bouchareb (3 sélections aux Oscars), Abdelatif Kechiche (9 césars), mais aussi Djamel Bensalah, Mehdi Charef, Rabah Aimeur Zaïmeche, Yamina Benguigui, Ismaël Ferrouki, Malik Chibane, Karim Dridi, Mabrouk El Mechri, Souad El Bouhati, Bourlem Guerdjou, Kamel Saleh, Raja Amari, Nassim Amaouche… à l’instar des cinéastes afro-américains tels que John Singleton, Spike Lee, les frères Hugues, Lee Daniels, Antoine Fuqua ou encore Tyler Perry, cette explosion artistique hétéroclite que l’on pourrait comparer également à la prise de pouvoir des Italo-américains aux Etats-Unis (Coppola, Scorsese, De Palma, Ferrara, Tarantino) doit son succès à une véritable prise de conscience des tabous postcoloniaux de l’Empire français, à la fois chez les créateurs et chez le public français. Ces cinéastes influencés par le néoréalisme italien et algérien, ainsi que par le Nouvel Hollywood, ont su imposer des films nécessaires, personnels et ambitieux, ancrés dans une urgence politique hexagonale.

Ces films devenus, pour certains, mainstream par la force du poignet, ont donc perforé la porte blindée d’un cinéma bourgeois. Si cette visibilité massive à l’écran de maghrébins peut s’expliquer par une grande présence de cette immigration sur le territoire français depuis les années 50 – mais aussi par les récents troubles politiques internationaux (le terrorisme, la guerre en Irak et le 11 septembre) et nationaux (les émeutes de 2005, les polémiques sur le voile à l’école etc.) qui ont polarisé les craintes et les prises de position médiatiques – nous devons aussi réfléchir aux raisons plus profonde de ce changement révélateur. Ce succès prouve en effet que la France lambda adhère enfin à un cinéma critique et défend cette mouvance dans un élan antiraciste et bienveillant (qui peut tomber parfois, comme disent les mauvaises langues, dans un certain paternalisme). Les présupposés héritiers de la Nouvelle Vague, qui pérennisaient la tendance unilatérale d’un cinéma d’auteur parisien, ont pourtant l’habitude de descendre en flèche toute tentative d’un cinéma politique à la française, conspué comme de vulgaires « fictions de gauche » et considérées comme has been et non artistiques. Ainsi des cinéastes tels que Costa Gavras avec Z (69) ou L’aveu (70), René Vautier avec Avoir 20 ans dans les Aurès (72) ou Yves Boisset avec Dupont Lajoie (74) furent suspectés en leur temps de manichéisme idéologique et de ringardise formelle, et rejetés par les gardiens du temple. Bouchareb en serait devenu leur successeur direct : stars + sujets polémiques = succès populaire et critiques agressives. La grande différence, c’est que Bouchareb va aujourd’hui en officiel à Cannes et aux Oscars, soutenu par les progressistes d’Hollywood.

Ces films devenus, pour certains, mainstream par la force du poignet, ont donc perforé la porte blindée d’un cinéma bourgeois. Si cette visibilité massive à l’écran de maghrébins peut s’expliquer par une grande présence de cette immigration sur le territoire français depuis les années 50 – mais aussi par les récents troubles politiques internationaux (le terrorisme, la guerre en Irak et le 11 septembre) et nationaux (les émeutes de 2005, les polémiques sur le voile à l’école etc.) qui ont polarisé les craintes et les prises de position médiatiques – nous devons aussi réfléchir aux raisons plus profonde de ce changement révélateur. Ce succès prouve en effet que la France lambda adhère enfin à un cinéma critique et défend cette mouvance dans un élan antiraciste et bienveillant (qui peut tomber parfois, comme disent les mauvaises langues, dans un certain paternalisme). Les présupposés héritiers de la Nouvelle Vague, qui pérennisaient la tendance unilatérale d’un cinéma d’auteur parisien, ont pourtant l’habitude de descendre en flèche toute tentative d’un cinéma politique à la française, conspué comme de vulgaires « fictions de gauche » et considérées comme has been et non artistiques. Ainsi des cinéastes tels que Costa Gavras avec Z (69) ou L’aveu (70), René Vautier avec Avoir 20 ans dans les Aurès (72) ou Yves Boisset avec Dupont Lajoie (74) furent suspectés en leur temps de manichéisme idéologique et de ringardise formelle, et rejetés par les gardiens du temple. Bouchareb en serait devenu leur successeur direct : stars + sujets polémiques = succès populaire et critiques agressives. La grande différence, c’est que Bouchareb va aujourd’hui en officiel à Cannes et aux Oscars, soutenu par les progressistes d’Hollywood.

Il faut croire que les décideurs de l’industrie cinématographique ont enfin compris la nécessité de laisser la parole à cette minorité « visible » qui fut longtemps bâillonnée, portée disparue sur les écrans hexagonaux ou alors terriblement caricaturée (de Tchao Pantin à Chaos par exemple). Cette génération montante, très concernée par les questions politiques, n’a pas mendié un strapontin à l’industrie mais a bien décidé d’imposer des films subjectifs, politiques coûte que coûte, grâce au pouvoir de ses têtes d’affiche conscientisées.

Force est de constater en tout cas que cette ouverture est un phénomène unique en Europe (dans le monde ?). Ces nouveaux cinéastes et comédiens de double culture n’ont pas attendus les badges jaunes de « SOS racisme » pour être acceptés à la table des débats. En s’inspirant notamment directement de la prise de pouvoir du cinéma afro-américain indépendant – de Melvin Van Peebles (Sweet Sweetback’s Baadasssss Song), à Spike Lee (Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, Do the Right Thing, Malcolm X) en passant par Charles Burnett (Killer of Sheep), John Singleton (Boy’Z in the Hood), Mario Van Peebles (Panther), les frères Hugues (Menace II society, Dead Presidents) ou plus récemment de Precious de Lee Daniels – ces artistes français d’origine maghrébine ont su imposer de nouveaux visages, de nouvelles thématiques sociales, ancrées dans des zones urbaines autrefois délaissées par le cinéma dominant. Si le ghetto fut le terrain de jeu des trublions afro-américains là-bas, les cités des banlieues périphériques en seront l’espace à explorer ici.

Nous pouvons bien sûr nous réjouir de cette transformation sociologique du cinéma français mais qu’en est-il de la place des Noirs justement dans le cinéma made in France ?

Pouvons nous comptabiliser autant de célébrités noires devant et derrière la caméra ? Et si non qu’est-ce qui empêche le cinéma français de célébrer nos Denzel Washington, Halle Berry, Angela Bassett, Samuel Lee Jackson, Wesley Snipes, Forest Whitaker, Jamie Foxx, Will Smith, Morgan Freeman, Pam Grier, Mos Def, Cuba Gooding Jr, Eddy Murphy et autre Woopi Goldberg ? La France sait pourtant acclamer ses chanteurs noirs (Kassav, MC Solaar, Yannick Noah, Abd el Malik, Corneille, Saïan Supa Crew, Soprano, Joey Starr, Booba…), ses sportifs de haut niveau (Marcel Desailly, Basile Boli, Richard Dacoury, Tony Parker, Boris Diaw, Jean Tigana, Lilian Thuram, Didier Mormeck, Yannick et Joachim Noah, Thierry Henry, William Gallas, Marius Trésor, Jo Wielfried Tsonga ou Sorya Bonaly) et ses comiques (Dieudonné, Thomas Njigol, Fabrice Eboué, Patson, Omar…). Alors pourquoi pas le cinéma ?

Bien sûr, des comédiens moins médiatisés ont posé par le passé les premières pierres à l’édifice : des acteurs tels que Darling Légitimus, Isaac De Bankolé (Black Mic Mac), Jean Michel Martial, Firmine Richard, Félicité Wouassi, Alex Descas (S’en Fout la mort), Hubert Koundé (La Haine), Mous Diouf et consorts ont posé ces jalons. On remarque bien aujourd’hui, par-ci par-là, quelques comédiens noirs (surtout dans les téléfilms policiers et séries d’ailleurs) parfois même en rôles principaux. Mais combien il y a-t-il concrètement de réalisateurs noirs dans le cinéma français ? Pourquoi un  cinéaste aussi important que Med Hondo (Lumière noire) par exemple, dans une vaine très contestataire, n’est-il jamais parvenu à une vraie reconnaissance critique ni au grand public alors qu’il fut l’un des premiers à filmer des Noirs sur le territoire français avec talent ? Pourquoi cet incroyable oubli ? Pourquoi la cinéaste française d’origine martiniquaise Euzhan Palcy auteur de Rue Cases Nègres (césar du meilleur premier film 84) n’a jamais pu vraiment faire carrière en France et a dû migrer aux USA pour pouvoir travailler (avec notamment Marlon Brando pour Une saison blanche et sèche en 1989 – Brando qui fut d’ailleurs un fervent sympathisant des Black Panthers) ?

cinéaste aussi important que Med Hondo (Lumière noire) par exemple, dans une vaine très contestataire, n’est-il jamais parvenu à une vraie reconnaissance critique ni au grand public alors qu’il fut l’un des premiers à filmer des Noirs sur le territoire français avec talent ? Pourquoi cet incroyable oubli ? Pourquoi la cinéaste française d’origine martiniquaise Euzhan Palcy auteur de Rue Cases Nègres (césar du meilleur premier film 84) n’a jamais pu vraiment faire carrière en France et a dû migrer aux USA pour pouvoir travailler (avec notamment Marlon Brando pour Une saison blanche et sèche en 1989 – Brando qui fut d’ailleurs un fervent sympathisant des Black Panthers) ?

Pourquoi les réalisateurs et les sujets noirs sont-ils autant boycottés par les décideurs de l’industrie ?

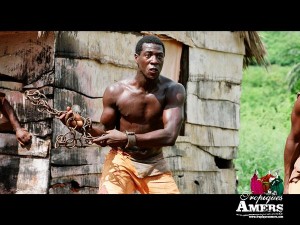

Les Américains ont toujours su remettre en cause leur Histoire officielle avec des œuvres majeures et polémiques telles que Roots, La Couleur pourpre, Full Metal Jacket, Apocalypse Now, JFK, Malcolm X, Munich, le Che, Syriana ou dans une moindre mesure avec Amistad de Spielberg. Pourquoi serait-ce alors impossible de faire la même chose en France alors que beaucoup de Français sont en demande de ces films salutaires ? A quand un grand film sur l’Histoire de l’esclavage à la  française ou sur le colonialisme par exemple ? La série Tropiques amers (2007), réalisée par Jean Claude Flamand-Barny, si elle n’atteint pas la puissance artistique du feuilleton mythique américain Roots, évoque toutefois avec sincérité et émotion l’esclavage dans les plantations des Antilles. C’est une tentative forte de la part de France Télévision. Le succès a d’ailleurs été au rendez-vous. Des acteurs tels que Jacky Ido (vu chez Dupeyron, Tarantino et Lelouche), Fatou N’Diaye et Jean Michel Martial donnent ainsi corps à cette Histoire jamais évoquée en France. Une proposition télévisuelle innovante en somme qui va, je l’espère, amener un appel d’air frais sur le PAF.

française ou sur le colonialisme par exemple ? La série Tropiques amers (2007), réalisée par Jean Claude Flamand-Barny, si elle n’atteint pas la puissance artistique du feuilleton mythique américain Roots, évoque toutefois avec sincérité et émotion l’esclavage dans les plantations des Antilles. C’est une tentative forte de la part de France Télévision. Le succès a d’ailleurs été au rendez-vous. Des acteurs tels que Jacky Ido (vu chez Dupeyron, Tarantino et Lelouche), Fatou N’Diaye et Jean Michel Martial donnent ainsi corps à cette Histoire jamais évoquée en France. Une proposition télévisuelle innovante en somme qui va, je l’espère, amener un appel d’air frais sur le PAF.

Mais revenons au cinéma : il y a bien sûr quelques exceptions qui confirment la règle avec des cinéastes noirs tels que Raoul Peck (Lumumba), Alain Gomis (L’Afrance, Andalucia), Jean-Claude Flamand-Barny (Neg’Marron) qui ont su imposer des œuvres remarquées. Ces cinéastes, aussi talentueux soient-ils, restent cependant cantonnés dans un registre confidentiel, celui de l’underground, les plus chanceux accédant seulement au circuit des festivals. La chose qui me semble la plus abjecte face à ces questionnements fondamentaux reste la réaction générale qui ressasse perfidement que le cinéma français est celui qui aide le plus au monde la production de talentueux cinéastes africains : Souleymane Cissé, Abderrahmane Sissako, Haroun Mahamat Saleh, Serge Coelo, Mama Keita, Idrissa Ouedraogo etc., des cinéastes qui n’auraient pas pu faire des films tournés en Afrique sans la France. Mais cette aide financière (exotique) vers le Sud cache en fait un refus véritablement névrotique de faire émerger ici des cinéastes noirs, nés ou ayant grandi en France. Si beaucoup d’acteurs francophones ont décidé de tenter leur chance en Amérique par défaut de sollicitation – Jimmy Jean Louis (Heroes), Isaac de Bankolé (Limits of Control), Djimon Hounsou (Blood Diamonds), Hubert Koundé (The Constant Gardener) – pourquoi ne pourrait-on pas voir plus de cinéastes noirs français réaliser de longs métrages indépendants ici ? Ce qui pourrait révéler de nouveaux comédiens noirs, dans le sillon des cinéastes beurs depuis les années 80 ? Alors qu’est-ce qui bloque ?

Les festivals de cinéma urbain pullulent en France, et de nombreux court-métragistes talentueux tapent désormais à la porte du long métrage. Alors bien sûr il y a eu le succès phénoménal de la comédie populaire Première étoile en 2009, premier long métrage réalisé par Lucien Jean Baptiste, qui a su attirer un large public avec un budget indépendant. Ce carton inattendu au Box-office peut inciter à l’avenir les producteurs et les chaînes à développer des comédies commerciales avec des acteurs noirs à l’écran, voire même filmer des familles noires au complet, tout comme le fait Tyler Perry aux USA. (A noter tout de même que le couple de Première étoile est « devenu » mixte pour pouvoir être financé…)

Si tous les genres méritent d’exister au cinéma, il est symptomatique d’observer que les noirs du cinéma français sont souvent acceptés principalement dans des comédies (parfois lourdingues) : Black Mic Mac, Black Mic Mac 2, Antilles sur scène. Les Pascal Légitimus, Eric Blanc, Omar, Firmine Richard, Edouard Montoute perpétuent trop souvent une vision exclusivement comique du noir chaleureux donc fréquentable. La faute à qui ? Certainement pas à ceux qui aimeraient sûrement changer de registres. Les rôles tragiques étant rarement proposés à ces acteurs pourtant talentueux. Les comédiens (et le public !) subissent donc une génération de cinéastes déconnectés, qui ne connaissent pas ces communautés, les caricaturent, ne les fréquentent pas. Du coup les personnages noirs y sont trop souvent filmés de loin comme des archétypes et non comme des personnages complexes. Les comédiens afro-américains sont montés en puissance grâce aux cinéastes noirs précités. Les comédiens noirs de France peuvent difficilement s’imposer dans l’Histoire du cinéma français parce qu’on ne leur écrit pas de rôles assez significatifs. Qui pourraient être les mieux placés pour cela, si ce n’est des cinéastes noirs, désireux d’en découdre et surtout de filmer autrement une population stigmatisée ?

Attention ! L’enjeu n’est pas de défendre un cinéma communautaire, n’y d’installer des quotas ethniques dans le cinéma français. Nous pouvons tout de même observer que le cinéma américain a été sensibilisé dès les années 60 à l’affirmative action qui a permis à de nombreux talents d’obtenir des bourses d’études et des fonds pour la production de leurs films, Spike Lee en première ligne. L’idée n’est pas de défendre un cinéma « ethnique », ni métissé de force, mais il faut redire que de nombreux cinéastes noirs (et autres) n’ont pas pu monter des financements parce qu’il y avait trop de Noirs dans les rôles principaux et que « le public français ne pourrait pas s’identifier facilement à ces personnes » selon les dires des professionnels de la profession. Pourtant Denzel Washington, Woopi Goldberg ou Will Smith attirent massivement le public français, ces acteurs noirs ont le droit de jouer à Hollywood des rôles qui pourraient être tenus par Robert De Niro, Barbara Streisand ou Robin Williams.

Un réalisateur noir, blanc ou maghrébin ne devrait pas restreindre son écriture, ni s’autocensurer en refusant de filmer certaines personnes, ou de quantifier certaines minorités dans ses films. Un réalisateur devrait être libre de filmer des acteurs quelque soit leurs origines, sans se soucier de l’impact symbolique ou politique de ses choix ou non-choix. Tant qu’un cinéaste ne pourra pas choisir librement tels types de personnages pour ses rôles principaux, en leur donnant l’humanité et la complexité qu’il désire lui et non pas les financeurs, et bien nous pourrons affirmer, et je l’affirme, que le cinéma français restera raciste, hypocrite et communautaire, car il refuse de filmer des acteurs noirs comme tout autre acteur d’origine caucasienne. Et d’ailleurs, combien de réalisateurs originaires de banlieue (toutes ethnies confondues) accèdent à la réalisation de longs métrages sur les 250 films produits chaque année en France ? Lorsqu’une seule classe (bourgeoise et blanche) filme le peuple, il est logique qu’elle soit en décalage avec le réel. Le cinéma français doit donc laisser la place à une plus forte diversité sociale. Le multiculturalisme des banlieues ouvrières est une particularité française qui nous distingue des Américains (dont les traces de l’esclavage ont séparé les communautés).

Dans ce contexte rétrograde, une bouffée d’air pur régénère la création. Un film ovni, Donoma (2010), fait à l’arraché par Djinn Carrénard, jeune réalisateur d’origine Haïtienne, explose tous les carcans du système français. Il vient de réaliser son premier long métrage avec rien, aucun technicien, pas de subvention, une caméra légère et des acteurs bénévoles portés par la grâce des grands exploits. Ce film n’est ni un film social, ni un film communautaire, ni un film militant, ni un film du métissage. Et c’est pour cela que c’est un film important. Si les personnages sont joués par des gens d’origines diverses qui se confrontent, on s’en fout complètement, on s’identifie à Dama, Analia, Dacio ou Salma car ils portent en eux des thématiques et des enjeux existentiels et universels : à savoir pourquoi aime-ton ? Comment aime-t-on au delà des différences sociales, religieuses ou ethniques ? Donoma est un film libre, inspiré, drôle et irrévérencieux. Ça parle cru, ça parle cash, ça bafouille, ça bredouille, ça insulte, ça désire sévère. Sensuel, corporel, bavard, intello, vulgaire, aérien. Les contraires s’attirent comme des aimants. Difficile de mettre ce film poétique dans une case particulière. Donoma est un film multiple, complexe, à la manière de ceux de John Cassavetes, il capte l’air du temps et une génération rarement filmée en France aussi intimement, un film qui a dépassé la question raciale depuis le préau et qui vit avec inquiétude les tourments et les précarités de son époque.

Comme à l’habitude de le dire le réalisateur Djinn Carrénard : le portrait robot du réalisateur français moyen de long métrage est un homme blanc, parisien « intramuros », d’un milieu aisé et connecté au réseau depuis 10 ans. Faire du cinéma comme Donoma, à l’arrache, sans demander l’autorisation au milieu, avec ses tripes, c’est un pied de nez au scepticisme et au désespoir ambiants, un formidable encouragement pour les futurs réalisateurs qui n’appartiennent pas au sérail et qui souhaitent s’exprimer librement. Carrénard n’a pas fait d’école de cinéma, pas voulu attendre patiemment de faire des films en pellicule avec des producteurs dans la place ; il s’est formé sur le tas avec des films institutionnels, des courts métrages fauchés et des clips de rap. C’est avec une insouciance, une rage et une énergie décuplées qu’il s’est lancé avec son équipe dans un nouveau genre de films français : Le cinéma Guérilla.

La presse enthousiaste l’acclame, étonnée (Elle, Variety, Les Cahiers du cinéma, Les Inrocks), il a été sélectionné à l’ACID à Cannes et a créé aujourd’hui un véritable buzz sur le net.

Grâce aux nombreuses caméras et appareils photo HD, des murs vont enfin tomber, de nouveaux cinéastes vont émerger de nulle part, en totale indépendance.

La démocratisation de la création va enfin bousculer les hiérarchies et la reproduction sociale. Reste à savoir si l’industrie laissera des places à ces outsiders…

En tout cas, avec Donoma, nous avons enfin notre film-clé, un film générationnel qui va en amener d’autres.

Le message est clair : Just Do It !

Edit : Cet article provient du blog http://lesensdesimages.blogvie.com/ et a été écrit par Pascal Tessaud. Nous le remercions et vous invitons tous à consulter sa plateforme.